ou sur le " sentimentalisme" de

Barrie...

[en cours d'écriture...]

La couleur de notre site semblera, au prime abord, féminine

et sucrée. Certes, mais elle répond aussi à

une idée que j'espère plus subtile. Elle n'est pas

simplement une couleur qui me plaît trop. La guimauve est

traditionnellement associée dans notre langue à

une forme de sentimentalisme de mauvais aloi, à un caractère

ou à des émotions faussement imbus d'eux-mêmes.

Or, telle est souvent la perception fausse que certains ont de

J.M.B. et de son oeuvre. J'aimerais donner des éléments

pour contrebattre ce préjugé.

Barrie emploie sans gêne le mot de

sentimental. Un de

ses romans est affublé de l'adjectif, Sentimental Tommy.

Encore faut-il s’entendre sur le sens du mot sentimental.

Prenons le Roget’s Thesaurus qui était le

fidèle compagnon d’écriture du père

du Petit Oiseau blanc.

«Émotif d’une manière affectée ou outrée.

» L’émotion y est donc surjouée, ce

qui est une autre manière de mise à distance, qui

participe de l’ironie et du jeu (et l'absence de cette émotion imitée). La sentimentalité

de Tommy n’est que sa croyance dans le masque qu’il

crée aux frais de sa propre personnalité. Elle fait

de lui un écrivain, elle le détruit en tant qu’homme.

Mais aurait-il pu exister en tant qu’homme indépendamment

de l’écriture (des masques) ? On peut poser la même question

au sujet de Barrie. Geduld écrit ces lignes qui nous paraissent

très lucides : «Ironiquement, la représentation

de lui-même par Barrie dans le personnage de Tommy est un

masque de plus, ajoutés à ceux que porte Tommy et

arrachés par son créateur. L’implication personnelle

de Barrie dans ses romans l’empêche de considérer

cela avec objectivité.» Le Capitaine W—, lui, surpasse

ce clivage à l’extrême fin du roman, puisqu’il

se révèle. Mais il n’en demeure pas moins

seul, bien qu’il ait l’espoir un peu fallacieux de

trouver quelqu’un qui reçoive son affection.

Tout le problème du sentimental est celui du rêve. Le rêve de soi, le rêve des autres...

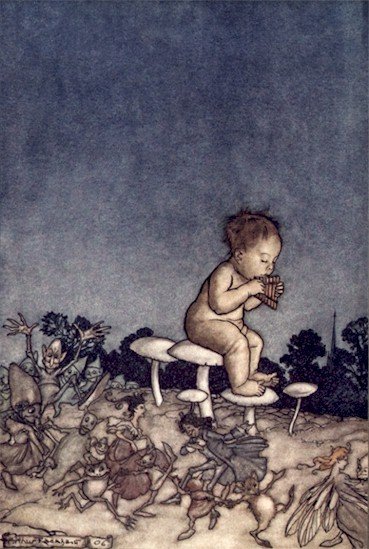

(Copyright Arthur Rackham)

Qui d'entre nous possède assez de

foi pour réaliser ses rêves ?

Tout le monde rêve.

Il n’y a pas d’âge.

Mais est-ce que ce sont les mêmes rêves, à

dix-sept et à quatre-vingts ans ?

Personne ne croit que les rêves ont une durée de

vie limitée.

Pourtant, c’est le cas. Ce n’est pas tout à

fait vrai, mais ça revient au même. Ce sont les gens

qui deviennent trop vieux pour les rêves. Comme un vêtement

qui aurait rétréci, ils ne peuvent plus les porter.

La vieillesse est moins une évidence physique ou une décision

qu’une possibilité qu’adopte l’homme

fatigué, qui s’aperçoit qu’il ne sera

pas celui qu’il a rêvé d’être et

qu’il est tentant d’aimer un bonheur simple, ordinaire,

facile, à portée de main et d’espoir. Pourquoi

ne peut-il être ce qu’il a rêvé d’être

? Parce qu’il a rêvé de travers ou bien parce

qu’il a volé le rêve de quelqu’un d’autre

?

Les enfants reprochent à leurs parents de n’avoir

pas (eu) le courage de réaliser leurs rêves.

Ils s’insurgent contre l’idée que leurs rêves

présents aient quelque chose à voir avec les rêves,

morts, de leurs parents. Ne dites jamais à un enfant qu’il

vous rappelle ce que vous étiez au même âge.

Il pourrait vous tuer pour ça et il ne serait pas à

blâmer. Il ne peut vous croire, quand bien même il

s’appliquerait à cet effort, car il est soumis à

son rêve, jeune maître du royaume des possibles qui

regarde avec condescendance le serf du monde des rêves perdus.

Pourtant de lui à vous, ce sont les mêmes rêves.

Décalés, ayant sauté une génération,

ils se retrouvent dans un corps et un esprit presque neufs. L’erreur

commune et répétitive serait de croire que le rêve

que l’on formule est inédit. Il n’y a pas un

million de rêves différents ni même une centaine.

Il y a trois sortes de rêves. Pas une de plus. Les rêves

au passé (les regrets et les remords), les rêves

au présent (l’espoir) et les rêves au conditionnel

(les rêves auxquels on ne croit pas mais qui sont agréables,

et qu’on habite, en passant, comme lorsqu’on s’arrête

à l’hôtel et que l’on fait semblant d’être

chez soi). Les songes ressemblent aux galettes des rois : il y

a toujours une fève à l’intérieur.

Tout le monde devrait la trouver, tout le monde a sa chance, mais

ça n’arrive presque jamais parce que les grandes

personnes sont trop sérieuses et qu’elles préfèrent

ne pas risquer de se tromper, d’échouer, alors elles

font mine de ne pas tenir à leur rêve.

La mémoire ne rétrécit pas avec le temps,

c’est l’inverse. Elle ressemble à un chewing-gum

frais que l’on a l’impression de pouvoir étirer

à l’infini. Il n’y a pas indigestion de souvenirs,

d’actes manqués et de rendez-vous annulés.

En réalité, ce sont tous ces moments perdus qui

prennent plus de place et qui nous dissuadent de nous ouvrir davantage

à l’univers, d’entasser de nouveaux visages,

d’engranger des idées inhabituelles ou d’inaugurer

des moments différents. On sait que ça ne sert plus

à rien, un peu comme les tas de livres qu’on achète

et qu’on empile, jusqu’au jour où on se rend

compte qu’on ne vivra pas assez longtemps pour tous les

lire. Alors à quoi bon en acheter de nouveaux ? Il se produit

un phénomène comparable avec les êtres et

les choses. On arrête d’aimer et de retenir les gens.

Certaines personnes, bien sûr, ne se rendent pas compte

de cette impossibilité. Elles continuent d’entasser

et puis un jour elles meurent sans avoir eu le temps d’apprécier

un peu ce qu’elles avaient.

Pourquoi oublie-t-on parfois ses rêves au réveil

? On les égare dans notre cerveau, à la manière

dont les parents du Petit Poucet on perdu leur fils dans la forêt.

Sauf que les rêves ne reviennent jamais si on a définitivement

renoncé à eux. Ils ont été adoptés

par d’autres personnes et c’est trop tard pour les

rattraper. Il n’y a rien de plus susceptible qu’un

rêve.

Les gens n’assument pas toujours les actes qui leur échappent

et ils parlent de moments d’égarement. Ils ne reviennent

pas souvent en arrière. Les moments d’égarement

sont les jours de permission ou de sorties des rêves dans

notre monde. Ils sont tenus en laisse comme des toutous par leur

propriétaire. Seulement, ces derniers ne s’en rendent

pas compte.

Barrie est le maître des songes.

Sylvia Llewelyn Davies

|